胡质墓志拓片 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

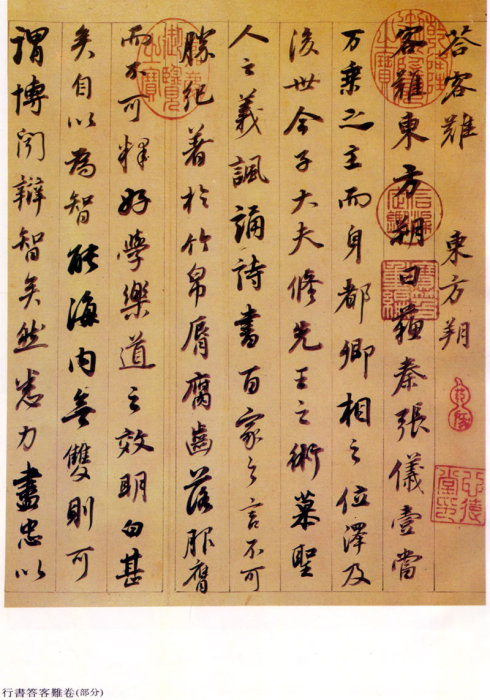

千唐志斋馆藏唐代墓志在学界具有典型意义。本文将其置于唐代历史发展的维度中,对其书风、书手、刻工乃至丧葬时风进行了相应的考察。根据墓志书法与上流社会名家书法的历史演进特点,将馆藏唐代墓志书法分为四期,并对其发展的来龙去脉、唐志书法自身的构建及其书刻手因素等方面做出判断与描述。

王放

千唐志斋是已故辛亥革命家、爱国民主人士张钫先生的私人藏馆,以专门收藏唐代墓志而闻名于世,在唐志收藏界颇具代表性。随着千唐志斋的对外开放及其墓志拓本汇编的出版,千唐志斋馆藏墓志得到深入研究。就千唐志斋馆藏唐代墓志而言,有研究其墓志文学者,有研究其文字者,有研究其书体者,而尚未有对其分期研究者。笔者以为千唐志斋馆藏唐代墓志颇具代表性,对其作分期进行研究是有必要的。

目前学界对整个唐代墓志的发展历程做过相应的分期,比较有代表性的有叶昌炽的“五期说”、朱关田的“四期说”与张同印的“三期六阶段说”,这些分期是建立在各自掌握的唐代墓志资料的基础上的,而千唐志斋馆藏唐代墓志有其特殊性,那么,对其分期应该把这些特殊因素考虑进来。需要说明的是,该馆所在地洛阳是武后在位时期的国都,而且馆藏武后时期的墓志占据了一定的比例,因此笔者将武后在位时期前后的墓志单独列为一期,以做详细分析。另外,馆藏唐代墓志分期时间节点的上限与下限,与唐代历史时间节点的上限与下限并不一致,就其上限而言,因馆藏唐代墓志并无高祖武德年间的墓志,故而将这一时期的上限断为太宗贞观元年(627),而有纪年的最后一方唐志是僖宗广明元年(880)的《孙幼实墓志》,故而最后一期的下限当断在僖宗广明元年。至于并无特殊意义的数方无纪年唐志则不在本章的讨论范围内。

胡质墓志拓片(局部) 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

1 “书学兴盛”“承隋启唐”——太宗、高宗时期

就墓志自身的发展史而言,这一时期的墓志确有叶昌炽所谓“焕然有文明之象”,而就其书法艺术本身的发展史而言,这一时期的墓志书法可谓“唐承隋制”,尚未有大唐风规,这是历史惯性使然。就这个时期的墓志制作来看,其刻工较为一般,精良细工不多,大多应为普通匠人所为。书手方面层次不一,几无名家参与。总体而言,这个时期的墓志书法以楷书为主,贞观初期大体承继隋朝体格,楷法相对疏散,至贞观末期则渐有妍雅清逸之风,楷法亦见遒丽之象;而高宗时的楷书墓志较贞观年间更为秀逸,楷法渐渐严谨。

就贞观初期墓志而言,如贞观四年(630)的《胡质墓志铭》与贞观六年(632)的《胡俨墓志铭》,胡质与胡俨为父子,且两方墓志的书刻时间较近,其体格也较为接近,尽管墓志经纬线界格精良,但书手与刻手的制作则差强人意。这两方墓志书法点画粗细均匀,没有过多的提按变化,刻制的也较为粗粝,前者尚能平稳,而后者则多有东倒西歪之势,不知是书手所为,还是刻手所致,如“五年六月一日”的“一”字倾斜如蛇遁逸,再如“麟”字,左右两部分的组合拥塞而欹正相倚,可谓粗粝不堪。

贞观八年(634)八月二十一日的《处士李继叔墓志》,颇见风规。其书法较虞世南灵动,较褚遂良凝重,或出自名家之手。正是此阶段为隋末唐初,褚遂良诸碑未立,但此墓志与八年后的褚遂良书《孟法师碑》的书法风貌较为接近。此志志主为处士,在唐初为不为官的一类读书人,或者是因皇朝更替或其他原因不再为官之人。释其志文可见,其父为魏平东将军谏议大夫,但志主李继叔未出仕。此志书丹秀美,刊刻较为精准,细处若发丝,折角处理恰当,无明显刀痕感。贞观八年(634)八月二十二日的《大唐故田夫人墓志》,此墓志可代表这个时期馆藏墓志的概况,有隋代遗风,还未形成唐楷的风格,又透露着些许虞世南的风格。其刻工较为精湛,在转折的处理上透露着笔意,对转折的处理稍有欠缺,例如“风”字的横折弯钩,在转弯处稍显僵硬,不够灵动。

胡俨墓志拓片 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

胡俨墓志拓片(局部) 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

还有一类墓志,就书刻之特质来看,当属北朝风气的延续,颇似北魏墓志,刚柔并济,字势明显。这或许是刻工的惯性,属于家族的传承,依旧保留了北朝书刻的某些特点。尽管如此,这类墓志的书刻也开始融合隋唐书法之风规,这也是时代使然。如贞观二十年(646)九月二十日的《大唐故处士余当墓志》,有魏志“刚柔并济”之风貌。此志的书法面貌有北朝墓志的爽利劲挺,又有隋唐墓志的轻盈灵巧。字势左低右高,较为统一。在刻工上虽有较明显的刀痕感,却能在竖画及撇画的起笔处体现笔意。当然,这种笔意需要分两点去考量,要么是书丹者在书写时的牵丝,要么是刻工在刊刻中的习惯性切刀。纵观全志的书法,其应为尊重书丹者的原书丹较多,能够尽量的还原笔触原貌。

笔者所见馆藏贞观年间的隶书墓志主要是贞观初期的,其主要风格承袭了《三体石经》的隶书书风。唐代人学隶书主要学习魏晋时期官方发布的隶书碑刻,所以我们所见唐代所书碑志多与曹魏时期《三体石经》及政府发布的隶书政策、典法的碑文相近,与私人墓碑如《曹全碑》有一定区别。据史料记载:

书学生课业,《石经》三体书,限三年成读。

书学博士职掌文武官八品以下及庶人子之为生者以《石经》《说文》《字林》为专业,余字书亦兼习之。

贞观三年(629)七月二十八日的《大唐蒋国夫人墓志》,属于魏晋隶书书风的延续,从此志的用笔及撇画的折刀头处理可以看出当是如此。

大唐故处士余君墓志拓片 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

还有一种刻意复古的隶书墓志。如贞观十三年(639)十一月四日的《大唐故张骚之墓铭》,其书法已经不是纯粹的隶书风貌了,点画装饰性较多,既有楷书的结体和用笔,也有隶书的横画波磔,兼及带有篆书的部首与结构,看上去有不伦不类之感,但又不属于典型的破体书。这种书风当属于书手的复古行为(抑或是墓主家人的要求),书手极力地去强调隶书的特征,故而雁尾都在某种程度上得到了强化,但由于书手对于隶书内在规定性的生疏,使得楷书标准的钩画、挑画、折笔及捺画夹杂其间,极其杂乱无章。就点画的字口来看,刊刻者基本上可以做到锋颖毕现,其牵丝及出锋均能表达得很清楚,也就是说,这种风格并不是刊刻者所为。也正是由于刊刻者的水平之高,在某种程度上真实地反映出了书丹者的隶书书写水平。

值得一提的是,在这一时期的墓志书法中还出现了“破体书”现象,与一般破体书不同的是,这一时期有多种书体在单字内杂糅现象,既有楷书的方折,也有隶书的波挑,或者也存有篆书的字形。这种现象可以追溯到东魏,自北朝延续至隋唐。

贞观五年(631)二月十六日的《君祎墓志铭》,属于破体书。其将篆、隶、楷三种书体杂糅在一方墓志之中,彼此较为独立,通篇看来并无美感,倒是十分新奇。志文中多追求装饰性与美术化的效果,对于书法的好坏,基本无从谈起。文中一些别字,例如“青”字中的“月”写成了“丹”;“无”字中四个竖画写在了长横上;“曰”字的横折钩写成了横折折折钩等。

对于此类墓志的出现,杨庆兴曾言:

造成书体杂糅现象的根本原因是新、旧字体更迭期间的一种正常现象。新的字体尚未完全成熟、通用,旧的字体依然通行,磨合期出现混用现象是很正常的,也是能接受的。或者是个别书家,别出心裁,整出个新旧混用的作品,炫耀一下,也是可以理解的。没必要不管事之大小,都非要往复杂里考虑不行。

笔者并不认为如此。众所周知,书体演变发展到唐代,篆、隶、楷、行、草五体皆已成熟,而“新的字体尚未完全成熟”应是一个书体的书法风格变化,其与书体杂糅不能混淆,其与楷、隶之间的铭石书更不能混淆。其在得到此结论之前引了康有为、启功及华人德的三个观点,并做出了“没必要不管事之大小,都非要往复杂里考虑不行”的论断。笔者认为着实不妥。其应是没有看到前朝此类碑刻的数量及面貌,而只见一两方墓志而谈之。此言论着力点较小,论据不足。笔者倒是较为赞同启功对于此类墓志的看法:

自真书同行以后,篆隶都已成为古体,在尊崇古体的思想支配下,在一些郑重用途上,出现了集中变态的字体。

因为唐代书学的要求明确表示《三体石经》乃学生临写、阅读的对象,作为儒家的经典,《三体石经》一直以来均为学习的课本、典范,那么也可以说此类杂糅碑志的出现是有受《三体石经》影响的。

三体石经拓片(局部) 原石藏于陕西西安碑林博物馆

2 “武后造字”“褚风激扬”——武后时期

为了方便研究,除了武后在位的光宅年间至长安年间,笔者将中宗嗣圣年间至睿宗的延和年间均归到这一时期。这一时期有两大特点,其一是武周造字影响下的墓志撰写,具有强烈的时代风貌;其二是名家书法开始影响墓志书法,其中不乏名家开始参与墓志的撰文与书丹。就其书法而言,这一时期,褚遂良书风开始影响墓志书法,更有宰相狄仁杰及“别敕选”韩筠所书丹墓志,足见这一时期的士风。此外,据馆藏唐代墓志所见,可以说在武后时期出现了仕宦书丹并署名这一现象。而在天授二年(691)便有文林郎齐州历城县尉董履素书丹署名。此时期唯一刻工者署名为内供奉南阳张元敬,其是为瀛洲文安县令王德表所镌墓志,更为难得的是,此志的撰文者为当朝宰相薛稷。

在武则天在位期间,其将洛阳改名为神都,并长驻于此。直至中宗李显在洛阳复位,将神都更名回东都。自古以来洛阳邙山被奉为丧葬的风水宝地,而馆藏唐代墓志皆为邙山一带所出,此时期不仅有仕宦墓志,更有宫人及庶民墓志,加之此时的墓志书法正处于规范化的时期,因此,武后时期的馆藏墓志就显得格外有研究价值。

据施安昌考证:

洛阳含嘉仓是隋唐时东都的大粮仓。近年发掘粮窖时,出土有带字砖(又称铭刻砖),上刻粮食品种、来源、数量、入库年月等,在当时起“账簿”作用。其中凡武后时期的,均用改字。

不仅如此,武后所造新字在这一时期的墓志中有全面的呈现。按,武后所造新字并不是一日完全颁布,但墓志中与地上所见新字的颁布时序几无所差,除有些新字会被讹写。诚如叶昌炽云:

当时群臣章奏及天下书契咸用其字……余所见武周碑不下数百通,穷乡僻壤,缁黄工匠,无不奉行维谨。尤可异者:巴里坤有万岁通天造像(今归端午桥制府);敦煌有柱国李公旧龛碑,在莫高窟;廖州刺史韦敬辨智城碑,在广西龙州关外;河东刺史王仁求碑,在云南昆阳县;龙龛道场铭,在广东罗定州,皆唐时边远之地。文教隔绝,乃纪元年月亦皆用新制字,点画不差累黍。虽秦汉之强,声灵远讫,何以加焉。

由于唐太宗李世民对于“书”“言”“身”“判”铨选机制的推崇,加之其对书法的大力推崇、提倡,尽管这种政策没有直接影响当时的墓志书法,但在武周时期,这种政风开始下移,并影响了墓志书手,这在墓志书法中体现了出来。被尊为“广大教化主”的褚遂良在此时为代表人物,其在洛阳龙门刊刻了《伊阙佛龛碑》,使得民众可以近距离了解褚字。

大唐蒋国夫人墓志 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

神龙二年(706)七月一日的《唐甘基墓志》为赠官墓志,据志文载,其子甘元柬为鸿胪卿上柱国丹阳郡开国公,因功卓著遂赠其父为太子中舍人。此志书丹十分精美,刊刻精细,有十足的褚遂良笔意。又志主之子官至鸿胪卿,其掌管皇室的礼宾事务以及大臣的凶仪,所以其父的墓志应为当朝最好的书丹及刻工所制,可以反映出武周时期唐代宫廷内部的墓志书法面貌。

随着时代流转,加之名家书风的影响,这个时期的墓志书法较贞观时期北朝风格的墓志数量有所减少,而有了较多的欧、虞“端庄洒落”的影子。

久视元年(700)十月二十八日的《大周故袁公瑜墓志》,为河北道安抚大使狄仁杰所撰并书。其为狄仁杰70岁所书,亦是史书载其卒年(另有其于701年卒的说法)。此志书风似虞世南,结体开张,工整秀丽,温文尔雅。用笔含蓄,结字雅正,宛如彬彬君子,闲适自然。志文中有武后所造新字,且有些字用楷书处理,与志文融为一体,但仍有些字,例如“载”,还是用篆书的结体处理。

虽然从唐太宗开始便一直推崇“二王”,而且唐代草书书法的发展如此的突飞猛进,孙过庭已然成为时代的草书代表人物。但是在墓志书法中还是未见草书入志的现象,可能是民众对于碑志的敬畏所致。偶尔会在墓志中出现单个的草字,但此种情况甚为少见。

久视元年(700)九月二十日的《大周故囗建达墓志》,其墓志无题,所以只知其名,不知其姓氏。志文载,其“隐居朝市,怡然养性”,所以这是一方庶人墓志。其书丹及刻工均不佳,但可以从草书字法看出,民间当时对于草书应是有一定的了解,但部分草字在墓志中出现说明其应并不熟悉所有字的草法,也就是在一些熟悉的字上去使用草书。文中的武后造字有些仍用篆书处理,无法达到统一。此志是馆藏墓志中武后期间的唯一草字较多的墓志。

此时期的隶书墓志在书学倡导影响下有所进步,相对于贞观年间的隶书墓志,这个时期的隶书墓志更加注重书写的流畅感,但仍存有魏晋时期的影子。其呈现出来的面貌较为符合同时期的隶书书法。

大足元年(701)八月二十日的《大周故卢行毅墓志》,为洛州县尉所撰。此志书法较贞观时期有所进步,书丹及刻工皆为上品。其书风凝重且秀丽,细节处精致有加,不仅融入了武后时期的秀美,而且魏晋时期的隶书特点仍然存在。此方墓志书法统一,是为数不多的可以将武后造字融入其中的墓志。

大唐故张骚之墓志拓片 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

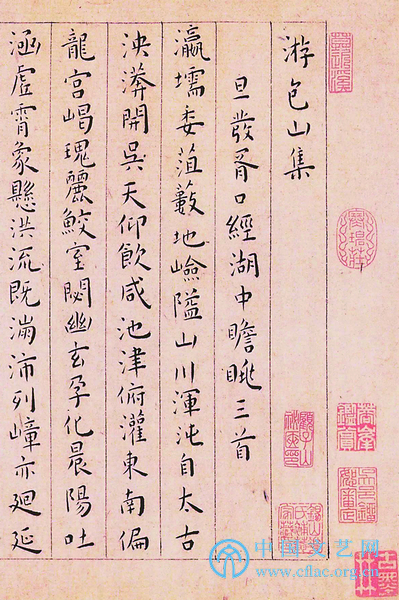

3 “字书刊立”“颜筋柳骨”——玄宗至德宗时期

馆藏唐代墓志中,这一时期的楷书墓志比较强调法度,唐楷风规已经得到深入贯彻。其中《干禄字书》的刊刻更是对德宗及其后的墓志书法产生了重要的影响。玄宗时期的墓志较为精美,书丹与刊刻皆为上乘,刊刻潦草或是不书丹直接刻的墓志比较少。而代宗、德宗之际,墓志的刊刻与书丹较玄宗时期差了一些。

在玄宗时期,馆藏唐代墓志书法较武后时期有更浓重的欧阳询笔意。如开元五年(717),《大唐故李氏元思忠墓志》,此方墓志为县主李氏及其丈夫元思忠的合葬墓志,如此将李氏放在男主人姓名前的墓志名在唐代甚为罕见,据志文载,原因应是信安县主李氏为唐太宗李世民的孙女、吴王李恪的第四女。此志撰、书者为“宣德郎行右卫录事参军欧阳植”,其与欧阳询的关系不详,但是此志的书风十分接近欧阳询,其中宫紧密、主笔伸长、平正端庄,起收笔处理细致,严谨工整。

如果说在欧阳询的影响下,唐代墓志楷书的结构走向端庄、法度化,那么,褚遂良对于唐代墓志楷书的影响便是其点画的形态。褚遂良的楷书点画跳跃感强,外柔内刚。因此他是拉开隋志与唐志风格的重要人物。在这一时期,褚遂良书风的墓志较多,如开元十年(722)五月既望(十六日)的《大圣真观杨法师生(曜)墓志》,其与褚遂良永辉四年(653)所立《雁塔圣教序》十分相近,墓志中一些字似乎摹刻一般。开元十四年(720)九月二十二日的《大唐故七品亡宫志文》,据志文载,墓志为良家晋选入宫。既然为宫人墓志,那么其死后应是宫中的专业人员来书丹、刊刻墓志。此志的横画起笔及钩画与褚遂良的《雁塔圣教序》很接近,又结合此时期的墓志书法多像褚遂良,可以说,褚遂良《雁塔圣教序》风格在此时期为皇室及社会庶人的主流书风。

君祎墓志铭 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

君祎墓志铭(局部) 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

在德宗时期,楷书墓志又有了一个新的方向,而引领这个方向的人便是颜真卿。颜真卿多有碑碣流传于世,而在当时最有影响力的应属颜真卿所书其伯父颜元孙的《干禄字书》。颜元孙在《干禄字书》中云:

所谓正者,并有凭据,可以施著述、文章、对策、碑碣,将为允当。

其确定了应用的正式场合,将楷体字进行了规范,肯定了汉字的简化,巩固了文字统一。而作为示范样字的颜体字便广传开来,据《湖州府志》所存《杨汉公刻跋》记载:

《干禄字样》镌于贞石,仍许传本示诸后生。一二工人,用为衣食业。昼夜不息,剜缺遂多。

可见其所出拓本数量之多。馆藏唐代墓志到了贞元年间也出现了一些颜真卿风格的墓志,如贞元五年(789)五月二十日《大唐故詹事府司直孙公夫人陇西李氏墓志》,其撰、书者为第十三侄丞议郎行河南府陆浑县丞公辅。此志书法有颜真卿的篆籀用笔之感,有些字较为相像,丰腴雄浑、气势恢宏。但是这种书风在馆藏的贞元年间墓志中并不多见。

馆藏墓志中这一时期的隶书较武后时期更为丰腴,显现出雍容华贵的气象。从这时期的十方隶书墓志来看,虽然还有一部分有魏晋隶书之遗风,而另一部分则显示出了一定的唐隶时风,流畅端庄,足见唐隶新风尚的影响。天宝元年(742)《唐故王冷然墓志》,其书法带有明显的魏晋隶书风格,但在笔画上较为丰腴,是当时隶书墓志风格转变的代表。

唐太宗李世民推崇“二王”行书近百年之后,其书风终于在馆藏唐代墓志中出现。行书书写碑版墓志可以追溯到唐高祖李渊的《李渊为男世民祈疾造像》,刊刻时间为隋大业二年(606),虽是行楷相杂,然兼融“二王”与北朝遗风,可以视为唐代以行书写碑版的先河。太宗李世民行书《温泉铭》等行书书碑的作风或许是得其父之遗风。尽管如此,行书书写墓志则出现的较晚,可见墓志书写的风尚在某种程度上是落后于上流艺文的发展的。开元十二年(724)二月一日《大唐故赵洁墓志》中可见,其行草书十分流畅,草字也比较规范,可见书丹者在行草书的书写上是比较熟悉的。此志有列无行,使得章法上错落有致。字与字在竖式上相互照应,连接感较强。而在天宝年间,馆藏唐代墓志出现了与怀仁和尚《集王圣教序》相近的墓志,天宝九年(750)《唐故夫人博陵崔氏墓志》,其书丹者为前进士陇西李封。前进士为士人应试进士科及第的称谓。书法在当时是铨选中四科“书”“言”“身”“判”之一,那么李封作为及第的进士,说明了其书法得到了当时翰林的认可。此志书法与《集王圣教序》比较相近,在一些牵丝的用笔上自然灵动,一些字形也比较准确,整体肃穆流畅。

大周故囗建达墓志 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

4 “再立石经”“楷范天下”——宪宗至僖宗时期

这一时期主要可以分为宪宗、宣宗阶段及懿宗、僖宗阶段。其墓志书丹及刻工较之玄宗时期有所退步,可能是因为大量的经生参与墓志的制作而导致整体水平的下滑。这个时期除了名家书风对墓志书法继续产生影响之外,官方字书的颁布也对墓志书法产生了重要的影响,亦即随着《开成石经》的刊刻与颁布,石经的书风对墓志书法产生了重要的影响。

馆藏唐代墓志中,从上一时期的大量褚遂良风格的楷书墓志到这个时期基本消亡殆尽,取而代之的更多是德宗时期开始流行的“颜体”“柳体”风格,或是这两种风格影响下的结体严谨、具有范式性的唐代书风。例如广明元年(880)十月十四日的《唐柳延宗墓志》,其为前天雄军节度判官检校国子博士侍御史薛纁撰并书,此志书法结体宽博,笔画丰腴有筋骨,颇有颜真卿体势及笔韵。

咸通三年(862)十二月二十六日的《渤海李氏一娘子墓志》,此志书法字形虽瘦,却清劲有神,点画瘦劲,颇有柳公权笔意,是此时期馆藏似柳公权风格的代表墓志。

太和四年(830),工部侍郎兼充翰林侍讲学士郑覃上奏唐文宗:

经籍讹谬,博士相沿,难为改正,请召宿儒奥学,校定六籍,准后汉故事,勒石于太学,永代作则,以正其阙。

这个项目便是刊刻《开成石经》。其始刻于文宗太和七年十二月(834),开成二年(837)完成。由艾居晦、陈玠、段绛(另一人名字在刻石上已漫漶不清)等四人用楷书分写经籍于石。项目真正的启动在太和七年(834)十二月,皇帝正式下令:

于国子监讲论堂两廊创立石壁九经,并《孝经》《论语》《尔雅》共一百五十九卷。

此刻经乃继《熹平石经》《正始石经》之后规模最大而且保存最好的刻经,其乃唐代正字运动最为重要的组成部分。明赵崡《石墨镌华》评价《开成石经》的书法:

用笔虽出众人,不离欧、虞、褚、薛法,要非今人所及。

馆藏唐代墓志书法在之后有数量极大的一批墓志类似此石经书法,其出现时间为石经建立之后的开成二年(837)至天祐三年(907),此七十年间,众人皆以《开成石经》为楷范,墓志中呈现出《开成石经》似欧阳询、虞世南的风格。偶尔会有颜真卿、柳公权风格的墓志在此时期出现,但均不足以影响整体墓志书法风格的主流。例如咸通三年(862)正月二十二日的《唐故崔府君后夫人卢氏墓志》,此志为亲外侄孙乡贡进士卢濬书。既然书丹此志者为进士,那么其书法也应是接近了当时铨选制度的书法标准,也即《开成石经》的书法面貌。此志书法确实与《开成石经》较为相似,规矩、严谨,颇有欧、虞之风韵。

德宗之后唐代的政治局面愈发的混乱支离,战乱频发。这使得之前的浓厚文化氛围愈发的散淡。书法赖以生存的环境日趋恶劣,造成了书法水平的频频下降。馆藏中的隶书墓志亦能体现,如大中十二年(858)四月一日,《唐故卢宏夫妇墓志》,此志隶书结体不统一,用笔弱锋起笔,横画波磔过大,使得整体有扭曲感,更有一些笔画不知是否因刊刻者造成,其呈现出了楷书的折痕,可知唐代晚期墓志书法水平较之前有所下降。

除去“二王”的行书风格,此时期较之前又出现了李邕风格的行书墓志。如太和八年(834)十一月十四日,《唐故崔勗墓志》,此志为馆藏唐代墓志中为数不多的有李邕风格的行书墓志。李邕为武后时期的大臣,当时其书法润笔费用颇高,一字难求。但在行书墓志中却鲜见其风格出现。应是墓志书法与日常书法终为两条发展轨迹,墓志书法较日常书法滞后,且一些丧葬礼仪制度的约束使其具有独特的性质。

大唐故李氏元思忠墓志 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

大唐故李氏元思忠墓志(局部) 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

5 结 语

综上所述,我们对千唐志斋馆藏唐代墓志做了一个大致的分期,这种分期不是按照唐代上流名家书法发展的历史进行划段分期的,因为墓志的发展有其自身的逻辑,就其实用性与功能性而言,墓志书法的发展较之上流名家书法则有一定的滞后性。尽管如此,从墓志整个风格的演进我们可以看出,随着通行文字和书写的演进,墓志的书丹字体也逐步演进,不仅在墓志中有行书的呈现,即便楷书风格也越来越趋向于唐楷,表现出与唐代楷书共时发展的态势,唐隶风格、“二王”及李邕行书风格的出现也是一种印证。因此,也可以这么讲,如果说唐代前期的墓志书法与时代书风相较有一定的滞后性,那么随着主流书风的逐步盛行,墓志书法的发展正逐步与其时代同步。(作者单位:南京艺术学院美术学院)

大圣真观杨法师生(曜)墓志 选自文物出版社《千唐志斋藏志》

大圣真观杨法师生(曜)墓志(局部) 选自文物出版社《千唐志斋藏志》