艺品·诗品·人品 ——你所不知道的董其昌

晚明的董其昌,擅诗文,工书画,堪称一代宗师,执松江书派、画派之牛耳,倡言“读万卷书,行万里路”和南北宗画论,影响近世三百余年书画艺术甚巨。有清一代,康熙、乾隆皇帝均酷爱董书,心慕手追,尊为书道之楷式。董其昌的艺品诗品不同凡响,世所公认,鲜为人知的是,董其昌留心国是,识见非凡,足称一代名臣。然而,其人品在正史、野史中的评价却颇多分歧。

董其昌绘画初师黄公望,后广泛汲取董源、巨然、吴镇、倪瓒、黄公望、王蒙等宋元名家画法,在师古的基础上,外师造化,中得心源,开创了古拙峬峭、自然秀润的风格。董其昌所标举的南宗画,崇尚文人情趣,平淡自然,刊落浮华,其艺术精神独树一帜,与院体画、画师画迥然不同。从董其昌流传的绘画图版来看,其构图、设色以及墨色的浓淡、皴染颇具匠心,所营构的意象世界流淌着天趣与古韵,诗心与禅境合而为一。

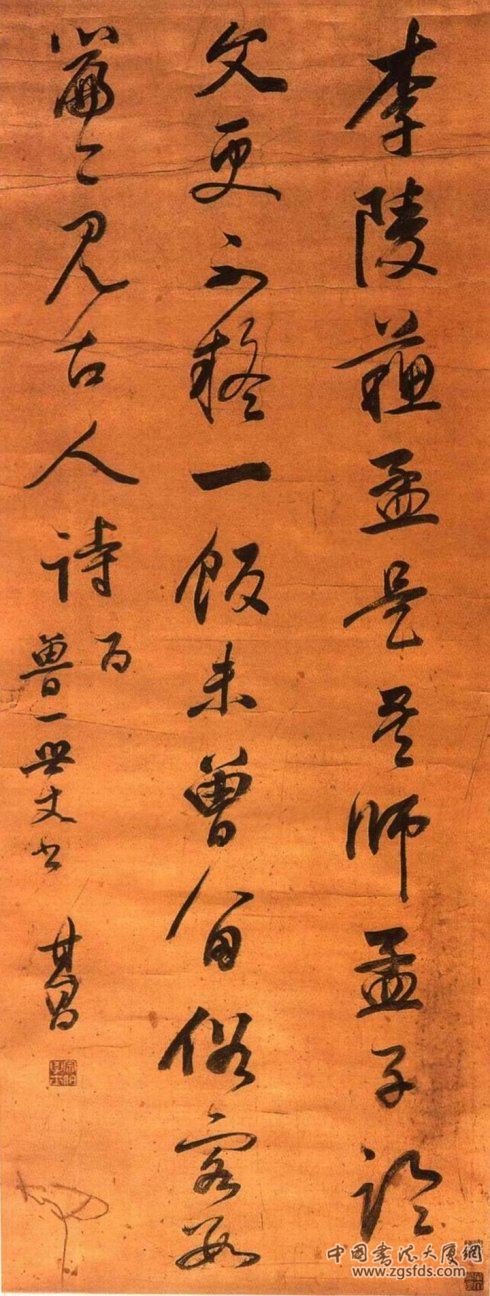

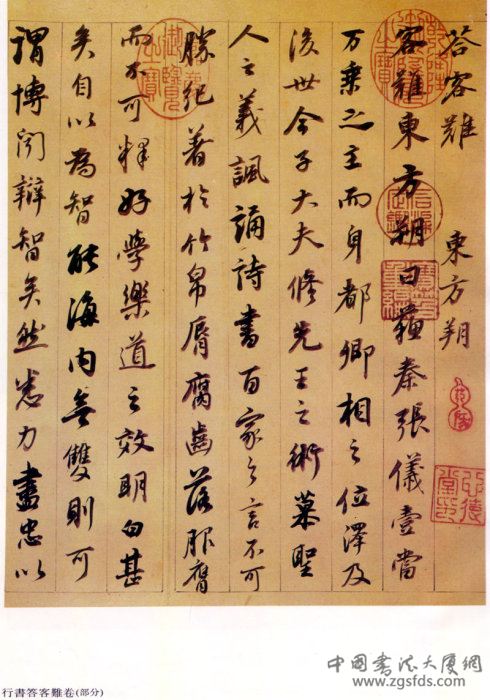

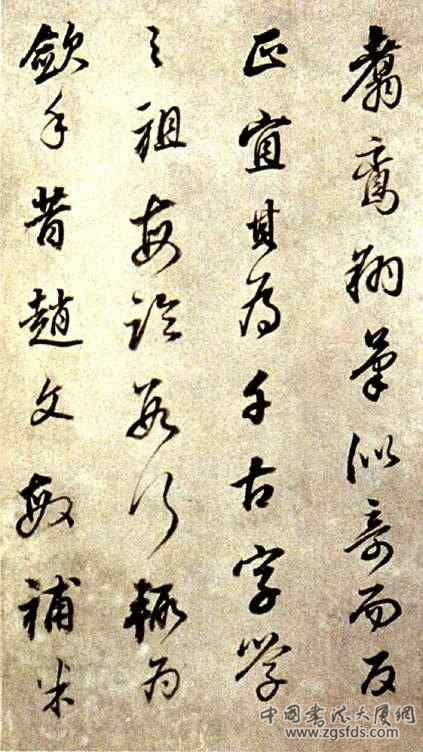

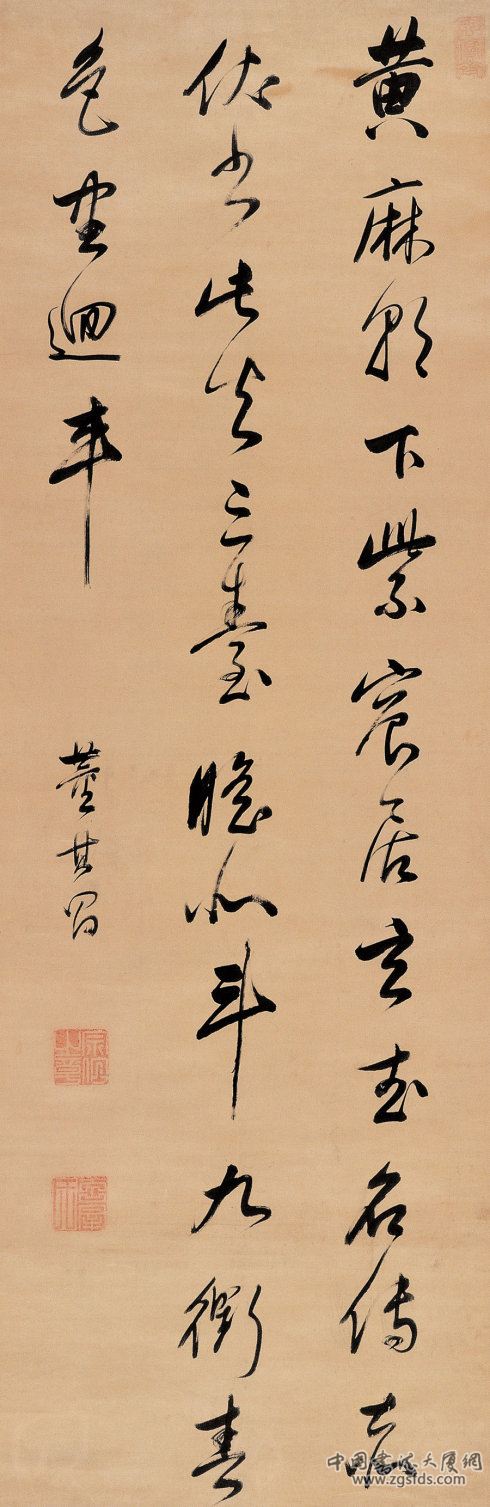

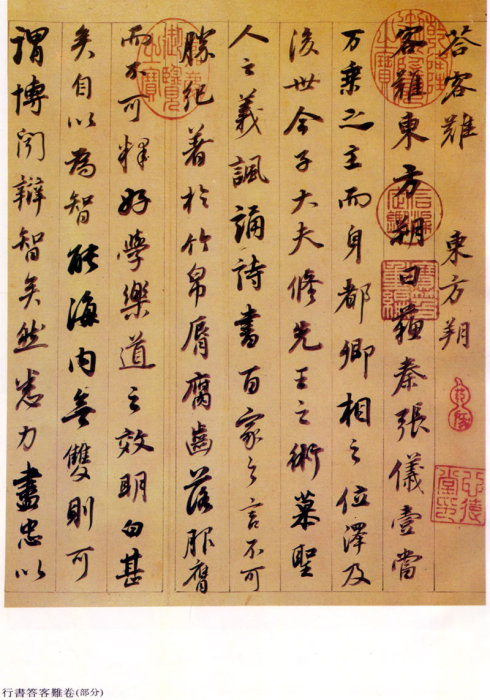

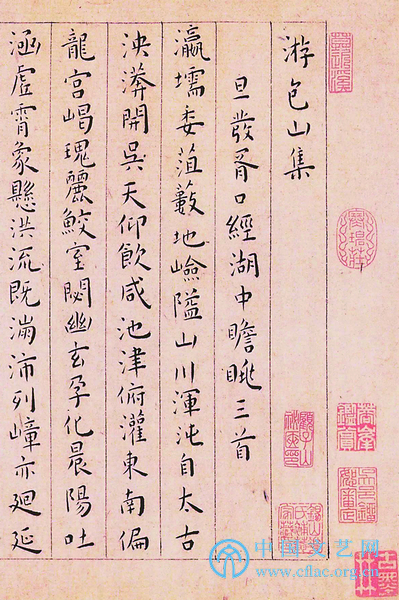

董其昌的字初从颜真卿入手,遍临历代法书真迹,合晋唐宋元书风为一体,气韵生动,姿态横生,尤其得力于米芾。据《明史》本传记载:“其昌天才俊逸,少负重名。……始以宋米芾为宗。后自成一家,名闻外国。其画集宋、元诸家之长,行以己意,潇洒生动,非人力所及也。四方金石之刻,得其制作手书,以为二绝。造请无虚日,尺素短札,流布人间,争购宝之。精于品题,收藏家得片语只字以为重。性和易,通禅理,萧闲吐纳,终日无俗语。人拟之米芾、赵孟頫云。”在晚明艺术界,董其昌给人的感觉确实是游戏禅悦,脱略功名,天性淡泊,追步陶潜。他的《容台诗集》卷一《送黄侍御归西江》诗写道:“彭泽八十日,襄阳不再春。悠悠世网中,着此天放民。鸟飞时复倦,龙性故难驯。余亦从此逝,幽怀谁与论。揽取衡山云,以赠东林人。”题为送人,实为一己幽怀之写照。意谓身撄世网,而心为天放之民,逍遥于无何有之乡。“鸟飞时复倦,龙性故难驯。”言外有仕途的厌倦,欲效仿陶潜、嵇康返璞归真。陶潜《归去来兮》云:“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。”颜延之《五君咏》之《嵇中散》云:“鸾翮有时铩,龙性谁能驯!”这种诗意栖居的生命姿态外化到艺术实践的层面,就是洗尽尘滓,独存孤迥的审美境界。董其昌的书画珍品,大抵是诗品与艺品的双美合一。

董其昌在艺术上高自标置。有诗为证:“骥种能千里,鹏图欲上天。”(《容台诗集》卷一《寿沈文学》)他以千里马和大鹏自比,雄心、野心和信心展露无遗。他又以梅花自况:“冷艳心堪许,幽芳众岂知?”(《容台诗集》卷一《中秋朱太常园梅花盛开诗以纪异》)梅花的孤标傲世,真是他所向往的艺术境界。董其昌毫不回避他艺术上的名心。他在《参知陈公遗集序》一文中写道:“余惟撰造之事,非名心甚厉者不能钩深抽秘,极其才情之所如,又非名心甚恬者,不能驰域外之观,而俟千秋之鉴。”(《容台文集》卷一)话说得十分辩证,堪称有道之言。“名心甚厉”与“名心甚恬”指向两个不同的极端,又对立统一在一个人身上。“名心甚厉”指艺苑成名的欲望,有此欲望才能化为强大的内驱力,在艺术上苦心孤诣,“极其才情之所如”;“名心甚恬”则是创作时的虚静状态,如此才能澡雪精神,游心物外,臻于超逸之境。

据陈继儒《容台集序》记载,董其昌还是一个小秀才的时候,就敢于傲视主盟艺坛的大佬王世贞,不愿拜在他的门下,说“神仙自能拔宅,何事傍人门户间!”本着自致青云,开宗立派的精神,他一方面以天地造化为师,从大自然中捕捉艺术的灵感,一方面以古人为师,遍临历代名家法帖名画真迹,在博采众长、融会贯通的基础上自成一家。所以尽管时人把他比作当代的米芾、赵孟頫,他并不很乐意。他觉得自己的造诣与米芾在伯仲之间,与赵孟頫相较则有过之。他说:“赵书因熟得俗态,吾书因生得秀色。赵书无弗作意,吾书往往率意;当吾作意,赵书亦输一筹,第作意者少耳。”(《容台别集》卷二《书品》)艺术上的唯我独尊,舍我其谁,是董其昌追求艺术至境的不竭动力,他成为大宗师委实得力于此,然而这种唯我独尊的心性一旦从艺术领域渗透到日常的社会生活,往往会因为人事利益的争强好胜而发生恶性的蜕变。天才与魔鬼、艺术家与恶霸地主乍看起来风马牛不相及,其实这两者之间有着互渗转化的心理根据。

值得注意的是,官修正史与民间野史对董其昌的评价有较大分歧。正史中的董其昌为官清正,不畏豪强。据《明史》本传:万历三十四年(1606年),董其昌为湖广副使,“督湖广学政,不徇请嘱,为势家所怨,嗾生儒数百人鼓噪,毁其公署。其昌拜疏求去,帝不许,而令所司按治,其昌卒谢事归”。董其昌关注国是,见识过人,“采留中之疏切于国本、藩封、人才、风俗、河渠、食货、吏治、边防者,别为四十卷。仿史赞之例,每篇系以笔断”。“笔断”就是对万历王朝留中之疏的评论,不少文字直面大明王朝现实的弊端,建言建策,直笔谠论,有古名臣之风。董其昌历官至南京礼部尚书,虽非实权要津,却是清高体面的显宦。董其昌给自己诗文集取名《容台集》,“容台”乃礼部之别称,可见他对这个给他带来清誉的官衔是十分看重的。董其昌身后赐谥文敏,与元代赵孟頫的谥号一样,也可以说备极荣宠了。

然而,野史《民抄董宦事实》中的董其昌却是一个专恣不法的乡宦。此书记载了松江数万士民集会起事,将董其昌豪宅付之一炬的事实经过。这就是轰动三吴地区的“民抄董宦”大案。事件的来龙去脉大体如下:万历四十三年(1615年),六十多岁的乡宦董其昌看中了松江生员陆兆芳佃户的女儿绿英,唆使恶奴纠众上门抢夺而去。有人据此编写了《黑白传》传奇曲本,哄传街坊。《黑白传》影射的就是董其昌贪图美色,霸占绿英的罪行。“黑”隐指陆兆芳,因陆面黑身长,“白”指董其昌,因为学者尊称他为思白先生。董其昌听闻此事非常恼怒,告到了衙门。衙门捕快捉到了说唱《黑白传》的艺人钱二,钱二指认生员范昶所作。范昶系董其昌的连襟,被逼到董宅与钱二对质,赌咒发誓与此事无涉,不久愤懑身亡。范母冯氏因系董家姻亲,带领儿媳仆妇去董宅论理,却被恶奴绑架到寺庙剥去衣服凌辱示众。此举激起了目击者的公愤,有人写了揭帖传单,声称董其昌“险如卢杞,富如元载,淫奢如董卓,举动豪横如盗跖流风”,妇女儿童竞传“若要柴米强,先杀董其昌”之谣。松江合郡士民数万集会,怨声载道,骂声如沸,一炬烧掉了董宦宅第。

董其昌欺凌范氏只是一个导火线,深层次的社会原因是兼并土地,积怨太深所致。据明代史料记载:大抵自宪宗成化时起,土地兼并的狂潮,遍布全国,到了万历后期已成白热化的态势。各地的官僚乡绅对民田的兼并十分严重,千百万户小农仅有的土地被剥夺殆尽,失去赖以生存的条件。《民抄董宦事实》说董宦“封钉民房,捉锁男妇,无日无之”,“膏腴万顷,输税不过三分”,乃是不争的事实。我们不排除“民抄董宦”事件中有流氓无产者的聚众闹事,趁火打劫,但整个事件针对的却是董其昌家族,烧的只是董宅,不及乡邻。本来董其昌的法书遍布松江郡城,是绝美的文化景观,但民众对他切齿痛恨,竟毁掉了他所书的匾额“抱珠楼”“大雄宝殿”等。

人性善恶集于一身,是性格两极的二重组合,我们需要用辩证的眼光去看。董其昌既是一代艺术巨匠,又是有忧患意识的大臣,同时也是一个专横的乡宦。从纯粹艺术审美的角度看,董其昌岿然为一代宗师,这一点不容置疑。就像松江诗人周茂源《春日集朱雪田书楼》诗所云:“吾乡作者董尚书,容台笔迹妙天下。书工八法画通神,晋唐以来无匹者。”董其昌的书画气韵秀润,潇洒飞动,尽脱模拟之迹,而自成一家,声闻海内外。我们不能因为他晚年退居乡里,鱼肉百姓的罪行就全盘否定他的艺术。“民抄董宦”的檄文说他“字非癫米,画非痴黄”只是激于义愤之词,客观地讲,他的字画一点都不输给“癫米”(米芾)和“痴黄”(黄公望)。艺术就是艺术,有其实体性、自足性和独立性。从另一方面说,我们也不能因为董其昌艺术光环的璀璨,就无视他内心的阴暗。一个沉酣在艺术胜境中的人,他的文人情怀和第一流的心性是可敬可佩的,然而一旦他的艺术作品转化为商品,在流通和交易中带来巨额利润和赫奕声名,也极有可能变得贪婪霸道。董其昌就是一个典型的例子。

编辑|高亚

共有条评论 网友评论