中国新文化运动的主要倡导者、发起者、和精神领袖陈独秀,在书法一域,学养深厚,篆隶行草,备精诸体,行笔不拘,内劲外秀,实现了书法体格、文格、品格三种维度的精神合体,是民国时期文人书法家当中绝对不可回避的一位大家。本文通过他一生的书法实践,零星的诗词叙事及关于书法的片言只语的思想阐述,全面客观真实地呈现陈独秀独特的书法观、不凡的书法人格和深邃的审美思想。

书法体格、文格、品格的“三维一体”

——陈独秀书学思想论析

□金肽频

陈独秀他在训诂学、音韵语言学学术方面取得过引人瞩目的成就,同时也是近现代一位杰出的书法家。陈独秀学养深厚,篆隶行草,备精诸体,行笔不拘,内劲外秀,实现了书法体格、文格、品格三种维度的精神合体,尤其是他独特的书学思想和书法审美,虽然留存下来的正式书法作品较少,主要以书札、手稿较多,但透过这些墨迹我们依然可以感受到陈独秀在中国书法上的个性特点、笔墨风格和成功之处。

体格——书法的精神形制与载体

陈独秀,字仲甫,号实庵。原名陈乾生,谱名庆同,安徽安庆怀宁县人。他是中国新文化运动的倡导者、发起者和精神领袖,启蒙民众思想,高举“科学与民主”的精神大纛,对现代历史进程影响至深。但由于后来被开除出党、加入“托派”,宣称不接受任何政党管束,最后在贫病交加中客死重庆江津的复杂人生结局,致使人们对他学术方面的研究受到很多影响,尤其是卓异的书法艺术淹没在历史风尘之中。今天当我们重新审视民国时期重要文人的书法成就,陈独秀绝对是不可回避的一位大家。

陈独秀的书法与家学渊源攸关。两岁失怗,后被四叔陈衍庶立为嗣子。陈衍庶在清同治、光绪两代为官,是清末民初一位大收藏家、书画家。官事之余,雅好金石书画,往来者皆为金石、书画名家,这对小时的陈独秀产生了良好的家庭熏陶。陈衍庶心中极为崇尚邓石如、刘墉、王翚、沈周清代四大名家,故将斋号取名“四石师斋”(据《怀宁县志》)。吴心谷编著的《历代画史汇传补编》、黄宾虹著录的《虹庐画谈》等绘画史籍均有载记。正是这样特殊文化氛围的成长环境,少年陈独秀的血脉里流淌着书法文化的传统基因。

但陈独秀生来就不是为传统所束的人,他的性格里天生有反叛不良现实、勇敢创新、不断砥砺前行的内在精神。陈独秀早年临习篆书。22岁时留学日本,转而研究汉学,沉爱隶书,久久为功,在书法上真正达到了碑帖合一,纵结缠绵,狂野不羁,各臻妙境。

马一浮对陈独秀从日本归国后,初到杭州时这样描述过:“总要每天写几张《说文》上的篆字,始终如一,比我们哪一个人都有恒心些。”参加过“五四运动”的包惠僧,看到陈独秀善写多种字体,而且书风独秀,称羡不已。包惠僧特别喜爱他的行草书、板桥体。创刊于1922年,中国共产党第一份公开发行的中央机关报《向导》,刊头上“向导”二字,即为陈独秀所题,现珍藏于国家图书馆(旧名北京图书馆)。两个清朗字体遒美灵动,骨力内含,质感如曲铁,迥异于流俗。

陈独秀是中国大动荡年代的革命人物,一生跌宕起伏。他有过5次牢狱之灾,但始终宁折不弯,革命家的英雄之气始终融贯于他的书法里。因为陈独秀特殊的政治人生,忙于革命,四处奔波,很难从容不迫地进行书法专业创作,但他为数不多的传世书法,每一幅作品都超出常人的想象,都有不平凡的故事情节与之相伴。1932年,陈独秀被羁押于南京模范监狱,当时除了文化名人、友生探望以外,国民党军政要人也想借机索其墨宝。这时的陈独秀对索书者大多应允。他为一名侦缉队长书写了两个小条幅:“还我河山”、“先天下忧”;国民党政要何应钦心慕陈独秀书法,有横若千里阵、竖若万岁藤之姿,遂借询讯之机,请他写字,陈独秀奋笔写下“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”,喻明其义。他的北大学生陈中凡到狱中探望,他以篆书“雪中松柏愈青青”相赠,借谢枋得《北行》诗句以彰其志。陈独秀是不挠不折、不亢不卑的男子汉,他对当时一位素不相识的来访者,也挥笔写给了一副对联:“彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂”。狱中陈独秀的笔墨之间萦绕着一种寂寥与苍凉,吐纳着人生感慨与忧伤,但豪迈、阔大之气依然深蕴其中。得其书法者,无不为陈独秀雄健的书法体格所感动,对他以人格作为灵魂的书法作品,倍加珍惜。

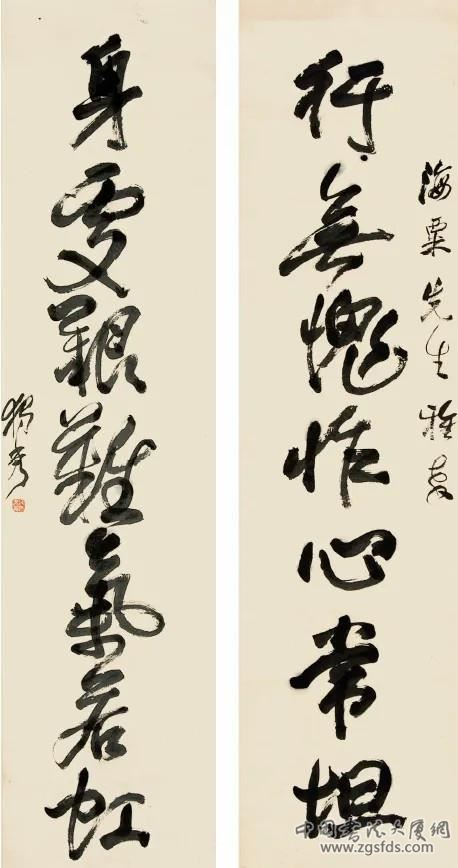

陈独秀赠刘海粟对联(刘海粟纪念馆 藏)

陈独秀在南京监狱里写下过两副有名的对联。一副属于刘海粟。刘海粟到狱中探望时赠了他一幅画,陈独秀随即挥毫回赠一副大行书对联:“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹”, 此联正是陈独秀人格精神的写照,透射出雄阔襟怀,刚直秉性,豪逸志向和高迈人格。中国历史上的文人,大都有这样一种现象,在逆境或困境之中喜欢亲近书法而疏离政治,以书法艺术来排遣心中块垒,疗治那些现实里的心灵创伤,从而留下了传世之作,这一现象不在少数。在南京服刑时期,陈独秀还写过另一副有名的对联:“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂”,录书怀素《自叙帖》中佳句,笔墨酣畅,奔蛇走虺,雷闪电掣,似有颠张醉素之势。这两副对联是这一时期陈独秀的代表作,线条生辣,结体开展,章法布局上极富率真豪朗的个性,展示了陈独秀深厚的传统功底和书法体格。书法健美的体格是取得“体势”的基础,即体成势,因此我们通过陈独秀这两副书法对联,可以探察到陈独秀的书法体格特征,更深入地触摸到陈独秀书法里的思想姿势。尽管陈独秀在现实环境中“身处艰难”,但他气若长虹,敢于在困难中高昂着不屈的头颅,保持着革命家的气节,坚持独立的人格支撑,心不拘于物,而处于万物之上,达到了艺术里物我两忘的妙境。

陈独秀家学渊深,学识坚实,才情非凡,他的书法看似用笔随意,冲淡放达,气格疏朗,但是字势雄逸,体格苍莽。从南京老虎桥32号模范监狱提前获释后,陈独秀辗转到了重庆江津乡下,其间诗稿、函札等,大多以行草为主,就是从王羲之《十七帖》《初月帖》衍化而出的一类,率性而书,运笔跌宕起伏,卓荤肆姿,洋溢着浓郁的文人气息。有些行草书,夹杂了大小篆,多种字体杂糅交合,随性而就,却没有勉强之感。相反,显得错落有致,似静而动,文气涌流。台静农对后期的陈独秀书法曾发出由衷赞言:“体势雄健浑成,使我惊异,不特见其功力,更见此老襟怀,真不可测。”

书法是线条在时间中的艺术。陈独秀的书法线条在向我们传递着这些艺术信息。据台湾台静农先生回忆,陈独秀早年用功于篆书,葛康素也认为“篆书当属第一”。葛康素在1944年出版的《书学》杂志上曾刊发一篇专文《谈陈仲甫先生的书法》,写道:“先生不求工不求名之志可谓尽矣。余所见狂草一幅,书余先外祖邓绳候公赠曼殊和尚诗: ‘寥落枯禅一纸书,敬斜淡墨渺愁予;酒家三日秦淮景,何处沦波问曼殊。’用笔道劲,墨气盎然,直追古人。”由此可见陈独秀用笔如神,激荡闳肆,达到了古人所讲“作字先作人,人奇字自古”的真纯境界。陈独秀对年轻一辈葛康素曾提忠告:“初学书者,须使粗笔有骨而不臃肿,细笔有肉而不轻捝,然后笔笔有字而小成也。”强调字中既要有“骨”,又要有“肉”,骨肉相生,方为书法上品。这实际上是陈独秀含蓄的“用笔论”。他明言“粗笔有骨”,“细笔有肉”,“骨肉停匀,笔锋难验”,从陈独秀的此番用笔经验,可进一步看出他的笔画机理:用笔沉雄,笔力劲健,可造“骨笔”之实,这是笔画架构的骨干;笔毫铺展,左右运转,以呈笔姿圆润之势,此为肉质。点画运行的势态与书体劲健的力量统一起来,体殊而势接,使书法犹如生命的姿势灿然绽放,彰显了个性风采。

陈独秀对联(望江县博物馆 藏)

书法如人,对于陈独秀,这是百分之百的正确。体健心才健,陈独秀的书法观里包含有这样纯净的思想信息,又运用于自己的写字,所以写不出一手卓异的书法才怪呢!陈独秀曾以古隶作《康素字册》、《康素书汉故闻熹长韩仁碑》赠给与其有家族亲缘关系的葛康素。葛康素叹曰:“先生以古隶书此诗,浑厚朴质,如汉之瓦当,屈铁成字,乃先生气魂高逸,始有此神工,非特手技可致也。” 赞出了陈独秀书法在体格形制上的特殊质感。

陈独秀留存于世最多的是与友人往来的函札与手记、手稿,这些最是情感的真实流溢。尽管写的轻松随意,但却真实体现了陈独秀的书法水平,其笔墨挥运恣肆,字体苍劲,吐属豪宕,绝无纤弱之病。其中他写给陶亢德的函札,充分展现出了书法功力。信笔而走,无常理可寻,如锥画沙滩,运笔时大起大落,神韵自见。因此,谁也无法否认,陈独秀的书法艺术在文人辈出的民国时代不属翘楚之列。

这里引一则故事为例。据著名哲学家冯友兰回忆:陈独秀任北大文科学长,有一次拍摄师生毕业照时,老师们端坐于首排,陈独秀与梁漱溟挨肩而坐。梁漱溟性格谨慎,特意把脚收到了椅子下面;但陈独秀就是“独秀”性子,把自己的一只脚伸到了梁漱溟的面前。结果待相片出来,班长送给陈独秀看时 ,陈独秀却惊讶地说:“照得很好,就是梁先生的脚伸得太远了一点。”班长忍俊不住笑着回答:“这是您的脚呀!”陈独秀在北大照相,把“脚”伸得很远的故事,与他的写字风格倒很相似。陈独秀写字,笔画上尽遣性情,左开右张,疏放自如,变幻莫测,有的笔触虽短,笔意却很幽长。陈独秀拍师生毕业照时把脚伸的很长,实则性格使然。这个“故事”作为旁白,有助于我们更真实地理解陈独秀写字的点画结构特点与书法体格特征,进而理解到包蕴在他书法中潜在的人格内涵。我们通过他的书法,可以看见他的人生,看见他的文化情怀、思想个性与精神体征,看见他心性、情感、主观与自然的一体力量。

文格——如何摆脱“字则其俗在骨”

1958年沈尹默在《学书丛话》中曾有一段回忆:“……陈到寓所来访,一进门,大声说:‘我叫陈仲甫,昨天在刘之家看到你写的诗,诗作得很好,字其俗入骨。’当时,我听了颇觉刺耳,而转念一想,我的字确实不好,受南京仇涞之老先生的影响,用长锋羊毫,又不能提腕,所以写不好,有俗气。也许是受陈独秀当头一棒的刺激吧,从此我就发愤钻研书法了。”这大约是1909年的事。沈尹默的书法已声播远近,但陈独秀觉得沈尹默自作的五言古诗 “字流利有余,深厚不足”、“其俗入骨”。沈伊默接受了陈独秀的药石之言,在流利润朗的帖学基础上,融入沉雄苍拙的北魏、汉碑味道,精摩简牍,怯魅柔弱,终成一代书法大家。这个故事后来为书坛津津乐道,说沈伊默是被陈独秀“骂”出来的书法大家。

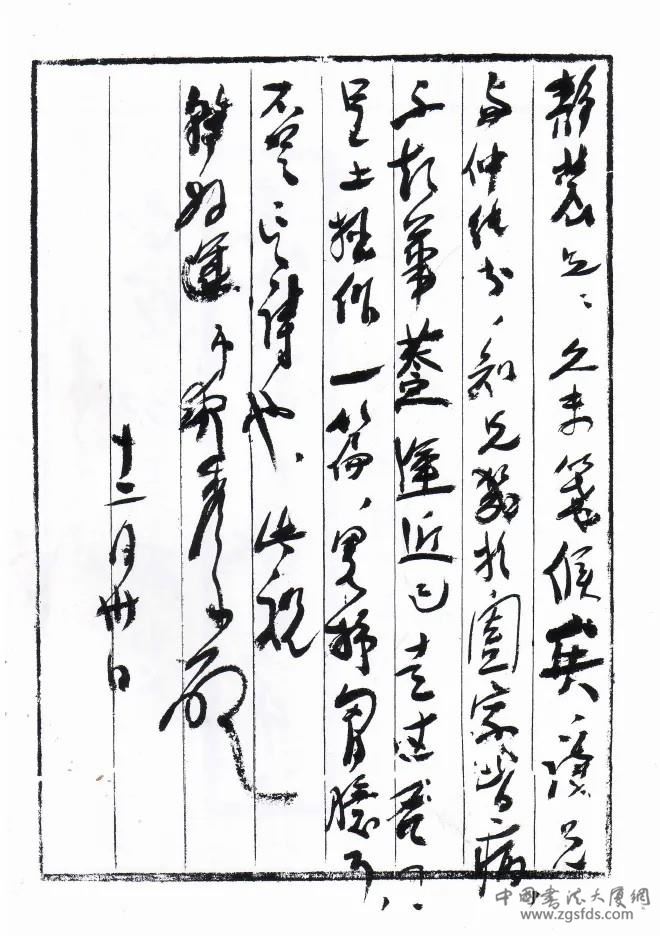

台静农先生珍藏书札(三页)

关于书法如何“免俗”问题,陈独秀致葛康素《论书三则》中,言称“作隶宜勤学古,始能免俗。”陈独秀在后期给台静农的函札中也提出这个意思。他提倡“作隶”,应该多学古人,在传统碑刻中感悟古人用笔之法,吸纳古人书法的人文元素。而“免俗”二字,则直接体现了陈独秀的书法审美思想,他主张书法突出个性,以个性突出风格。在陈独秀看来,学好古人之法,才是书法“免俗”走向成功的第一步。在文学之文与应用文的取舍上,陈独秀“把中古以后直到现在所有的仿古作品,一概唾弃;而对那些俗文学里的小说、故事、戏曲等等作家则大加赞赏。”他对待文学与书法的态度看似矛盾,实则并不矛盾。陈独秀在文学革命中的激进思想,对于新文化运动当然有积极意义。但他的真实目的却是倡导文艺思想中的创新精神,不断推进书法的变革创新。这种文学上的“弃古”与书法上的“学古”实际上最终目标都是为了创新。文学思想上,陈独秀有著名的《文学革命论》;美术思想上,他提出要革“王画”的命,掀起了民国时期美术革命的浪潮;书法思想上,从隶书到其他诸书体,陈独秀均提倡变革创新。由此,我们可以领略到陈独秀的书学思想从古而出,从新而入,站在古人的肩膀上,走现代人的路。最后陈独秀呼唤并努力实践的就是书法应凸显个性,在书法中注重人文品格的养成,从而让书法展现出文化的属性、个人精神的外衣,在点画结构和笔墨起落之间,洋溢着芬芳的“文化之美”。

如何在书法里塑造“文格”,陈独秀不但见解独到,而且说到做到,敢做天下第一。他对近现代的书法高等教育事业做出了很大的历史功绩。1917年,作为文科学长的陈独秀为改革校风,使学生艺术生活得以切实提高,培养新时代的艺术人才,他向蔡元培提议,成立了“北京大学书法研究社”,聘请马叙伦、沈尹默、刘季平等名家担任书法导师。主要以文科生为主,也吸纳理科生参与,这在民国初年是书法界的绝对大事件,首开书法高等教育之先河。在北大这所中国最高学府里,专门建立一个书法艺术研究组织,无疑是中国书法从近代走向现代的标志。

陈独秀作为一位政治家,其政治上的成败得失,应由历史学家和未来的历史来评价,而我们不应忽略他作为一位音韵语言学学者、作为一代文人、作为一位书法家应有的位置。尤其是其书法作品中人格与文格中相统一的文人形象,更值得今天的书法家学习与借鉴。在书法中,他尊古学古,又顺乎天然。既有质朴归真的人格体现,又有率性而为的革新改造,人格与文格在他的书法作品里始终保持了高度的一致性。陈独秀曾对沈伊默、台静农指出俗乃艺术大忌,并且开具了“艺术处方”——勤于学古。为提升书法中的“文格”意涵,陈独秀认为“学古”之后,还应注重书法作品的章法布局,通过书法有限的感性形态,来塑造出无限生机与艺术活力。他对葛康素进一步阐发过:“疏处可容走马,密处不使通风;作书作画,俱宜疏密相间。”陈独秀书法秉承王羲之、赵孟頫之道,极力主张“疏密有致”的布白观。他认为,“布白”的学问因个人而异,因书体而异。所谓“文格”,该是书法中的一种文化品性与格调。“文格”展现的是书家本人对点画结构、结体建构、总体布局的格调性安排,是文化在书法中的顶配“装置”。陈独秀在南京监狱中曾写下大型组诗《金粉泪》(56首七言绝句),其中第36首是:“珊珊媚骨吴兴体,书法由来见性真。不识恩仇识权位,古今如此读书人。”一句“书法由来见性真”,击中了书法的要害,道出了书法的要义。而这正是陈独秀书法中,人格与文格和谐统一、相生相伴的思想表达。

1935年,刘海粟拿了一幅画到狱中就教于陈独秀,陈独秀落下一首题画诗,在文人中很是流行了一阵子:“黄山孤山,不孤而孤,孤而不孤。孤与不孤,各有其境,各有其图”(《题刘海粟古松图》),这首诗既为刘海粟的画所题,实际上也为本人做心灵注释,用刘海粟的画为自己的书法发声。彣彣彧彧,意涵深远,骨气挺立,其中的意味值得画家、书法家各自玩味。陈独秀遭遇了政治上与人生的重重劫难之后,彼时的心态昭然呈现。来自尘世的孤独有之,来自心灵的孤独有之,来自艺术见解上的孤独有之,但他在自我宏阔的思想境界里又感到是“不孤”的——这是陈独秀风帜独标的书法“文格”所在。在他书法的字里行间,隐含了历尽荣辱的悲怆,身处逆境的豁达,同时也彰显了桀骜不驯的鲜明个性、广博深厚的文化底蕴以及独特的人格构建和笃定的人生信仰。他面对逆境与困难,保持着书法里的独立思考,七十多年过去了,至今仍散发着昭人的文格魅力。

品格——男性气度的书法美学

陈独秀谈及自己写字的经验时,曾说过:“写字如作画一样,既要有点天分,也要有些功夫。功夫锻炼内劲,天分表现外秀,字要能达内劲外秀,那就有点样子了,即所谓‘中看了’。”陈独秀强调自己是“写字”,不像今天的书法家,动辄以书法家自居。他认为要写好字,天分与功夫须二者兼备,不可缺失。“功夫”意指锤炼书法的内功,“天分”在于展露书法的外秀。陈独秀对于书法的理解精辟独到,细致入微,鞭辟入里。“写字如作画”,这是陈独秀从书法的内在机理上,将书法的用笔特点、笔画特征、结体哲学,与传统绘画的相通之处,进行了深层次的观照。当我们今天重新站在东西文化的结合点上,重新审视陈独秀的书学思想,感到他是深爱中国传统文化的。尽管他倡导新文化运动,要革“旧文化”的命,倡导变革创新,但他是在充分懂得历史并尊重自然规律、人的生命规律的基础上,才提出了书法创新观点。

陈独秀的书法人生,经历过童幼时的书法启蒙教育,再到秀才科举考试的馆阁体训练,直至最后完全是个性的书写风格。从按照原始风貌临帖学书,到吸纳原始味道的“金石气”、北魏碑味,走上碑帖合一的雄关大道,二十岁以后就已展露了不俗的书法才华,独树一帜的书法审美思想。陈独秀一生中的书法印记,主要有四个版块:童少时期;辛亥革命前后;南京监狱服刑时期;重庆江津晚年。书法作品最为集中的时期,一是南京狱内5年,即1932年至1937年;二是退居江津5年,即1938年至1942年。陈独秀一生为革命奔波,最后他在文字学、训诂学、音韵学及书法上找到了精神的最后归宿。相比于一般书法家,陈独秀有一个最大优势就是对汉字的精深研究,这使得他的书法有着非同常人的文字结构基础,因而善于因体赋形、据势变形。《赠启明先生七律诗轴》、《赠雅髯先生诗轴》等两诗,在此方面,就是最好的说明。曾有学者认为,在中国二十世纪,陈独秀的书法是可以和沈伊默、于右任、康有为相提并论的。他没有像康有为晚年那样鬻字为生,其实,凭陈独秀的名气、资历、水平,他是有这个条件的,但他坚决拒绝国民党当局抛出的利益绣球,频频拒绝朋友们的馈赠,仅仅依靠稿费艰难度日。倔强而又孤傲的性格至死不渝,真实映现于陈独秀书法作品中,让我们看到的是他极其可贵的男人品格。

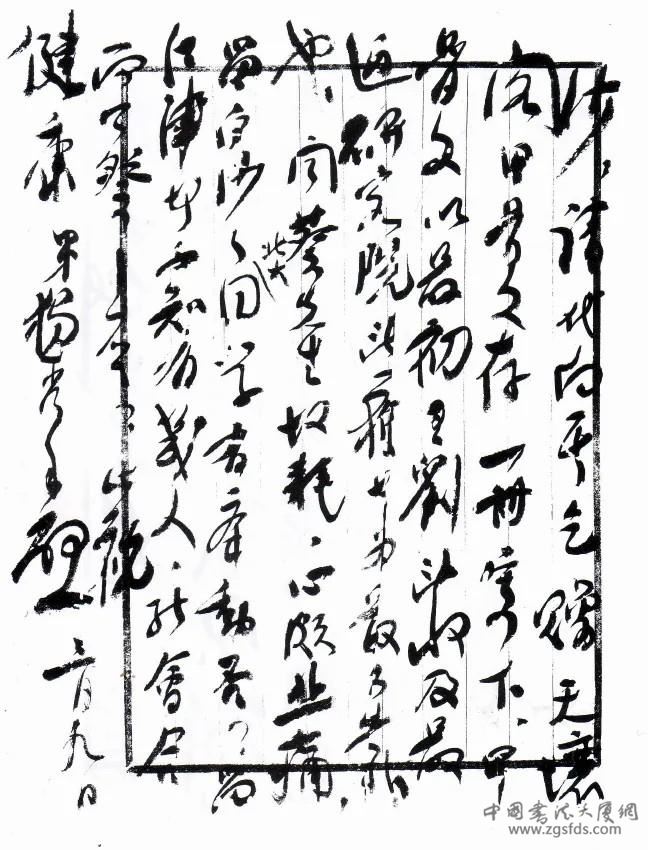

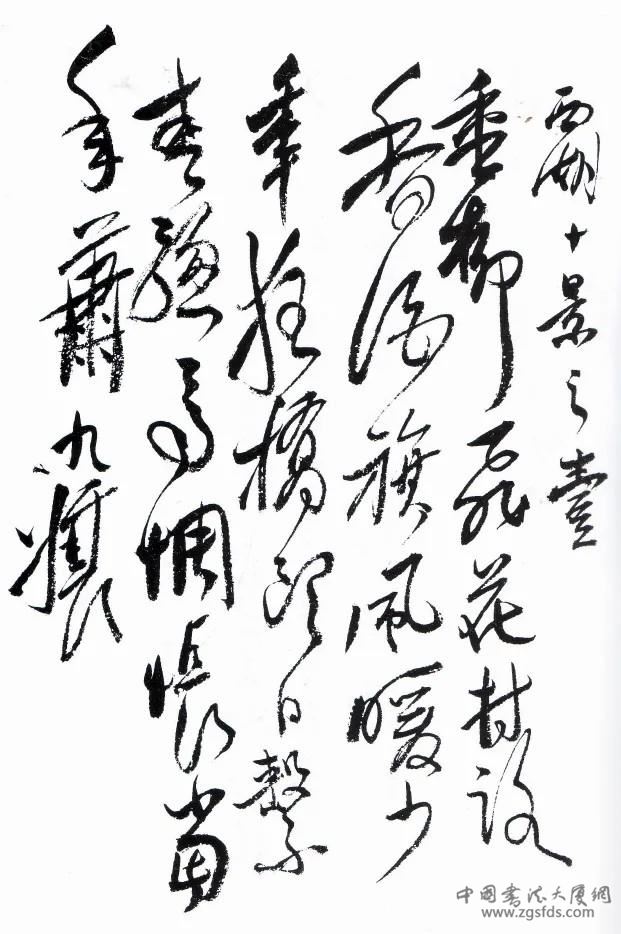

陈独秀草书

在陈独秀的书法中,这股子“丈夫气”终其一生。唐代书论家张怀瓘在论及王羲之草书风格时,曾说:“逸少(王羲之)草有女郎才,无丈夫气,不足贵也。”我们且不论这一评语得当与否,但至少张怀瓘让我们关注到书法中的一种精神品格:“丈夫气”。陈独秀的书法多为革命活动之余,以抒心中感想,以达美学妙境,因此书法折射着文人的精神气息,也展现着男性的阳刚之美;陈独秀安庆同乡、清代桐城文派鼻祖姚鼐曾专门描述作文中的这种“男性品格”:“天地之道,阴阳刚柔而已。……其得于阳与刚之美者,则其文如霆,如电,如长风之出谷,如崇山峻崖,如决大川,如奔骐骥……其得于阴与柔之美者,则其文如升初日,如清风,如云,如霞,如烟,如幽林曲涧,如沦,如漾,如珠玉之辉,如鸿鹄之鸣而入寥廓”(《复鲁絜非书》)。作文同于书法,自古以来,书法中就传承着这种可贵的“男性品格”。王羲之自己也说:“把笔抵锋,肇乎本性。”(王羲之《记白云先生书诀》)可见,不是张怀瓘所认为的,“书圣”王羲之其实是懂得如何在书法中释放出“男性之美”的。

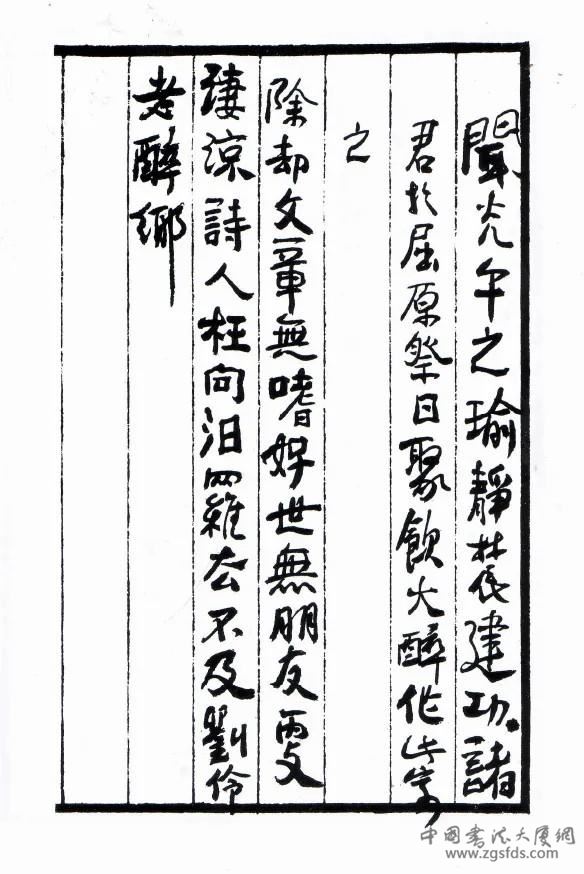

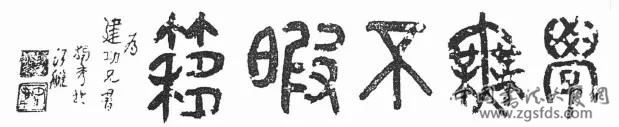

陈独秀在江津时为台静农书斋题额:一曲书屋

学无不暇簃(现由魏建功家属收藏)

对于一件书法作品,品格的构成要素包含了品质、品性、品位。陈独秀晚年在江津期间,对往来友生所赠书法,大都是不经意之作,草字居多,信笔挥洒,有时是任手钩勒,有时是全神贯注,这种循情随意的书写,加之陈独秀深厚的书法功底和文化素养,反倒尽得书法真味。不似如今的书家们,不重文化修为、不重学养生成,而是往书法里注入表面性的文化包装,然后就拿出来自我标榜、四处招摇了。往书法上贴文化标签,展现的仅仅是外观形象之美;只有与书法一起生成的文化因子,才能呈现书法文化的天然属性。从陈独秀人生晚年的大批书法手稿,我们不难获得这样一个认识。在此,我们取陈独秀晚年的三幅篆书为例。为台静农题写斋号:“一曲书屋”;为魏建功题写斋号:“学无不暇簃”;赠台佛岑(台静农父)篆书对联“行无愧怍心常坦,身处艰难气若虹”。“一曲书屋”用笔雄劲圆润,结字拙劲幽茂,囿巧于朴,韵味润泽,令人神动;“学无不暇簃”笔墨古朴简雅,有“屈铁成字”之神工,字势屈强,如虎卧凤阙,让人见之刻骨铭心;而陈独秀赠给台佛岑的篆书对联,圆刚方秀,古茂质朴,顺势显态,有君子临风之范。陈独秀曾告诫葛康素写字要“一点成一字之规,一字乃终篇之准也”,他的书法忠实地践行了自己的书学思想。

陈独秀晚年赠台佛岑篆书对联

陈独秀在世的最后一个年关,寂寞难捱,便抄小道,来到客居江津的佛学家欧阳竟无家里做客,在书架上瞥见欧阳竟无一份《武荣碑》东汉隶书拓片,顿为浑朴气象所吸引,回家后恋恋不忘,旋即作诗一首:“贯休入蜀惟瓶钵,卧病山中生事微。岁暮家家足豚鸭,老馋独羡武荣碑。”欧阳竟无看到陈独秀诗中意切,慨然相赠。陈独秀垂暮之际,对自己钟爱的汉碑拓片仍然心有所动,不到手,总闹心,这足以反映了陈独秀对书法之美的最后追求。在人生的最后一刻,仍穷追不舍他心目中点画凝重、气势开张,与他性格、人格相通的《武荣碑》拓片,能不令人为之动容?陈独秀的书学思想,通过这些言与行,以及为数不多的关于书法的阐述,而让我们窥见到了他风帜独标的美学情怀和品格内涵。

陈独秀在率真随意中留下了今天我们称之为“书法”的东西,实际上,他从来都不是有意来写下什么不朽的书法作品,或专为书法而书法,他都是有意或无意的性情书写。这是陈独秀书法的抒情品格。因此,这样的写字没有做作,质朴自然,潇洒出尘,兼有实用与审美的双重效果。但他对书法作为艺术的态度,是超越了常人的认真与虔诚,在自觉的写字过程中,把书法的“规矩”推向了新的高度,实现了体格、文格、品格三种精神维度的天然结合,为我们展现了停留在时间深处的民国书法典范。

本文作者:金肽频,当代诗人、作家、艺术评论家。

(本文经作者同意,略微删减后发布)

共有条评论 网友评论