上回说到古人与我们书写行文的格式不同自从商代晚期开始金文已经采用了自上而下、从右至左的纵势行文,周人灭商后,沿用了此种行文章法但也出现一些变化本篇就来说说西周成王时期这“变”在哪里?

族氏徽号习见于商周青铜器上,用以标识作器者所出之族氏[35]。

商代晚期,一些青铜器上既铸族氏徽号,又铸长篇金文,两者的相对位置大致序次如下:

(1)

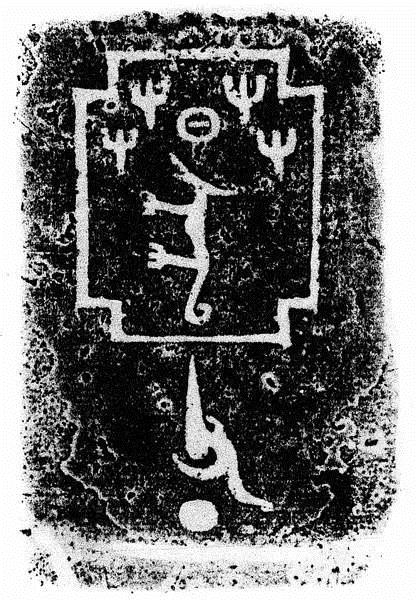

例《二祀其卣》,器身外底铸銘7行38字,记述商王命其赏赐作器者;而器盖与器內底铸銘“亞獏父丁”。“亞獏”,即作器者所出之族氏徽号,“父丁”意为作父丁祭器。综考两则铭文,是知此器乃作器者纪事而作,并祀于父丁。此两则铭文虽内容相关,但辞意无联,且分置于不同的视读空间。

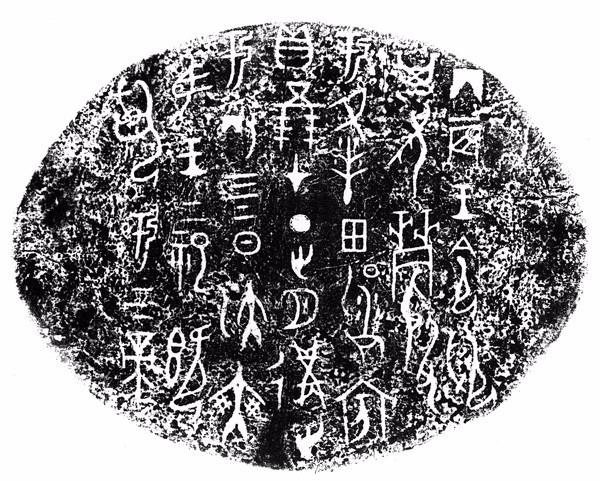

《二祀其卣》器身外底銘文

《二祀其卣》器盖与器內底銘文

(2)

例《小臣缶鼎》,器内壁铸铭4 行22 字:“王賜小臣缶渪積五年。缶用乍[ 作] 享太子乙家祀尊。,父乙。”记述作器者小臣缶得到商王赏赐,小臣缶遂作此器以纪此事,并祀于父乙。其中,器铭第4 行文末为“父乙”三字,“”即作器者小臣缶所出之族氏徽号,“父乙”意为小臣缶作父丁祭器,亦即铭文中句“缶用乍[ 作] 享太子乙家祀”语意。“父乙”,无疑与上举第(1)类例《二祀其卣》器盖与器內底铸銘“亞獏父丁”为同类用语。如此,类似《小臣缶鼎》是将此前同器所分铸之两则铭文拼合,纳入同一视读空间。但是,此类金文前后句以族氏徽号隔断,拼合痕迹明显,且语义重复,辞意欠缺通畅。

《小臣缶鼎》器内壁铭文

(3)

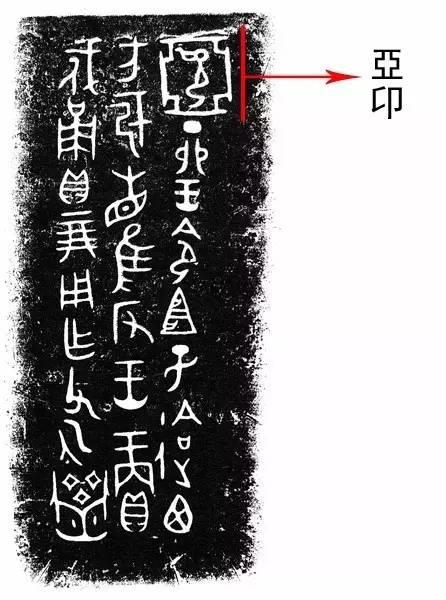

例《戍鼎》,器内壁铸铭3行27字:“亞卬。丁卯,王令宜子䢔西方于省。唯返,王賞戍貝二朋。用乍[ 作] 父乙。”铭文中首字“亞卬”,系作器者“戍”所出之族氏徽号,其下无系上举第(1)类、第(2)类金文中“父丁”、“父乙”之类庙号,而其下诸字辞意通畅,记述作器者戍受到商王赏赐,遂作器纪事,并祀于父乙。又例《者㚸罍》盖铭2行8字:“亞。諸㚸與太子尊彝。”[36] 亦属于此类用语。与上举第(2)类金文相比,此类金文已将此前系于族氏徽号之下“父丁”、“父乙”之类的祭祀对象融入句中,辞意顺达,无有隔阂;而族氏徽号则被从句中抽离,置于铭文首字。

《戍鼎》器内壁铭文

《者㚸罍》盖铭

(4)

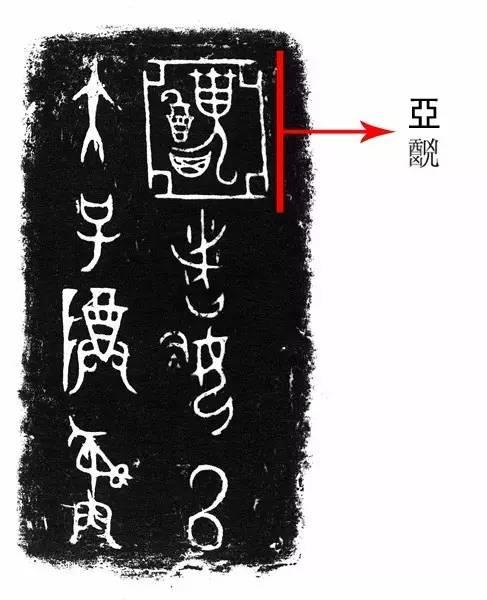

例《者㚸罍》器铭4 行8 字:“亞。諸㚸與太子尊彝。”[37]“亞”系作器者所出之族氏徽号,独占首行,与其下语句义不相涉。

《者㚸罍》器铭

(5)

例《六祀其卣》,器盖、器分铸同铭4行27字:“乙亥,其賜作冊,用作祖癸尊彝。在六月,唯王六祀,翌日。亞獏。”记述作器者作冊得到其赏赐,因此作器纪事,并祀于祖癸。铭中记有祭祀对象,且辞意通达,此与上举第(3)类金文行文格式相同。作器者“作冊”所出之族氏徽号“亞獏”,同样从句中抽离,置于铭文第2、3行之下。

《六祀其卣》铭文

(6)

例《戍嗣子鼎》,器内壁铸銘3行30字:“丙午,王賞戍嗣子貝廿朋,在宗。用作父癸寶[餗]。唯王太室,才[ 在] 九月。犬魚。”又例《作父己》,器盖、器内底分铸同铭3 行15 字:“己亥,王賜貝,在。用作父己尊彝。亞古。”[38] 两例器铭中均记有祭祀对象,且辞意通畅,此与上举第(3)类、第(5)类金文行文格式相同。而作器者所出之族氏徽号“犬魚”、“亚古”,亦同样被抽离,在此类金文中置于文末。

《戍嗣子鼎》器内壁銘文

《作父己》铭文

上举6 类金文,大体可概括商代晚期一些青铜器上族氏徽号与同器所铸长篇金文两者的相对位置;同时,此6 类金文出现的先后序次也大体如上所列。其中,第(3)类、第(4)类、第(5)类与第(6)类金文,同为商代末年之作,皆上承第(2)类金文,并加以完善;而第(1)类金文则是第(2)类金文演化之源。西周之初,长篇金文的数量及字数急剧增加,族氏徽号,虽然在一些金文中依然存在,如《康侯》、《献侯鼎》、《鸣士卿尊》[39]、《公》[40] 及《侯亞盉》[41] 等篇;但是,大多数记载当时重大历史事件的金文,如《利》、《天亡》、《何尊》、《作冊疐鼎》[42]、《小臣单觯》、《禽》、《犅刧尊》、《鼎》、《大保》、《保卣》[43] 及《德方鼎》[44] 等篇,不见族氏徽号,此乃入周之后金文发生的显著变化之一。族氏徽号于长篇金文的位置,多数如《康侯》之“

”、《献侯鼎》之“天黽”,均置于铭文之末;少数如《侯亞盉》之“侯亞”,居铭文首字。此两类金文的书写格式当分别源于上举商代末年金文第(3)类与第(6)类[45]。上举商代末年第(4)类金文中,族氏徽号独占首行,与其他诸字毫无牵连;而在第(5)类金文中,族氏徽号置于器铭第2、3 行之下,整体犹如一倒置“凸”字。此两种布局不仅破坏了空间的完整之美,而且也有碍视读的连续,入周之后,即被废弃。

《鸣士卿尊》

《公》

《侯亞盉》观上述第(3)类、第(4)类、第(5)类与第(6)类,商代末年金文,族氏徽号于篇中所占空间大大超越其他诸字,在通篇之中分外突兀,有损整体用字之匀称。似乎暗示商人对于族氏徽号的异常重视,而将整体用字的协调一致置于其次。反观西周成王时期的同类金文,虽然多数如《康侯》、《献侯鼎》、《鸣士卿尊》等篇,族氏徽号置于文末,上承商代末年之风;但是,其中变化亦较为鲜明。这些族氏徽号在通篇中所占空间无异于其他用字;而且,如《鸣士卿尊》“子鱼”之“鱼”呈纵列,顺势上文,而商代末年《戍嗣子鼎》“犬鱼”则横置,逆势上文。

族氏徽号的象形程度明显高于其他用于记事的金文,而在西周成王时期长篇金文中,族氏徽号于其中出现的上述明显变化,既使这一时期的金文用字在整体视觉上较此前更为匀称、协调,又有利于发挥书写时势能的上下承接,保证通篇文字气息的连贯。

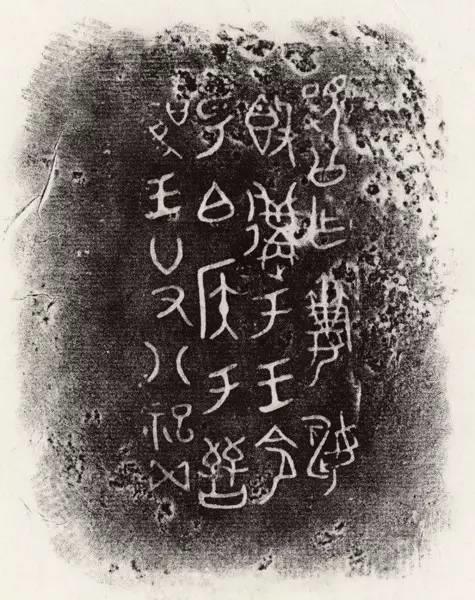

《方鼎》内腹壁銘文在商代末年的长篇金文中,还有一例,如《方鼎》,器内腹壁铸銘凡4 行24 字:“丁亥,賞又正貝在穆朋二百。賞,用作母己尊。”文中“”被置于铭文第2行、第3 行之下,通篇布局犹如一倒置“凸”字,与上举商代末年第(5)类金文相同。而西周成王时期的金文通篇呈长方形、方形,布局规整,无类此字出局之例,于视觉上再无拼合之感。

综上所述,至迟于商代晚期出现的书写章法,即从右至左、自上而下的行文纵势,且兼顾文字之间错落的规整布局,经商代末年,以至西周成王时期,得以完善,更加注重视觉之美。这种章法为此后历代所沿袭,直至今日,仍为书法创作所遵循[46]。汉字的结构与笔顺至迟在商代已经确立[47] ;而且,在汉字书写中,收笔多为右下;加之右手书写与视觉的生理机制,这些因素的综合作用或许是此种章法数千年来亘古不变的内在原因[48]。

[35] 关于商周青铜器的族氏徽号,详见何景成:《商周青铜器族氏铭文研究》,齐鲁书社,2009 年;朱凤瀚:《中国青铜器综论》,上册,第624 页。

[36] 中国社会科学院考古研究所编《殷周金文集成》,中华书局,1984-1994年,15.9818.1。

[37] 同[36],15.9818.2。

[38] 同[36],7.3861。

[39] 同[36],11.5985。

[40] 朱凤瀚:《公簋与唐伯侯于晋》,《考古》2007 年第3 期。

[41] 同[36],15.9439。

[42] 同[36],4.2504。

[43] 同[36],10.5415。

[44] 同[36],5.2661。

[45] 康侯作器者司土又作有它器,如司土卣(《殷周金文集成》, 10.5363),此器铭中,族氏徽号“䀠”居铭文首字。由此,自商代末年以降,族氏徽号于器铭中位置相对自由,系出于书写者之把握。

[46] 张铁民云:“汉字书写绝大多数采用直行式,特殊需要才用的横行式只用于单行书写,如匾额、横披等。直行式的行序,从右至左,无一例外,只有多行式的长对联书法才采用从右到左为上联与从左到右为下联的对称或行序。这些章法形态都已在甲骨文中存在。”见张铁民:《中国书法书体的演变》,金开诚、王岳川主编《中国书法文化大观》,第5页。

[47] 宋镇豪云:“中国法书传统的结构笔顺习惯,早在商代已确立。” 见宋镇豪:《先秦秦汉时期的墨迹书法》,《中国书法全集·先秦秦汉》,第10 页。

[48] 张铁民云:“很可能是右手书写运动的生理机制、眼睛视觉运动的生理机制、方块汉字结构的笔顺运动机制这三种机制的综合作用。”同[46],第5-6页。

共有条评论 网友评论